Rompre avec un silence : Joséphine et l’esclavage

par Christophe Pincemaille,

chargé d’études documentaires principal,

attaché à la conservation du musée national du château de Malmaison.

Trois-Ilets Martinique. Statue de l’impératrice Joséphine ©RMN-GP

De par ses origines antillaises, Joséphine est étroitement associée à l’histoire des colonies françaises d’Amérique et par conséquent à celle de l’esclavage. Elle appartient, en effet, à une famille moyennement riche de planteurs d’extraction nobiliaire, les Tascher de La Pagerie, établis en Martinique depuis 1726.

Beaucoup a été dit à ce sujet et des accusations, pas toujours pertinentes, ont été portées contre elle, notamment pour souligner le rôle qu’on lui prête dans le rétablissement de l’esclavage par Bonaparte, avec la loi du 20 mai 1802. Or c’est bien là l’exemple type d’un faux procès. En effet, la perte de la Martinique entre 1794 et 1802, période durant laquelle les Anglais ont occupé l’île, empêcha que n’y soit appliquée son abolition, qui avait été votée à l’initiative de l’abbé Grégoire par la Convention nationale le 4 février 1794. Les Britanniques, pour complaire aux colons français, s’étaient bien gardés de tout zèle en la matière. Ainsi, quand la France récupéra sa colonie, après la signature de la paix d’Amiens, le 25 mars 1802, le nouveau capitaine général envoyé par Paris, l’amiral Villaret-Joyeuse, se contenta de confirmer le maintien d’un régime qui n’avait, dans les faits, jamais cessé d’exister.

Il n’est pas impossible, en revanche, que Joséphine usa de son influence - très limitée - auprès du Premier consul dans la conduite des affaires de Saint-Domingue, dans la mesure où ses enfants, Eugène et Hortense, avaient hérité de leur père, Alexandre de Beauharnais, son premier mari, des plantations situées dans la plaine de Léogane. Or, en tant que gestionnaire des biens de ses enfants mineurs, Madame Bonaparte était en relations d’affaires avec Toussaint-Louverture, qui s’occupait de ses intérêts sur la partie française de la « Perle des Antilles » avant la perte définitive de cette colonie, qui proclama son indépendance le 1er janvier 1804.

Les nombreux esclaves, dont les Tascher de La Pagerie étaient propriétaires, constituaient le capital principal de leur habitation sucrière des Trois-Ilets. Ainsi, en juin 1807, l’inventaire après-décès de Madame de La Pagerie, la mère de l’impératrice, que l’on désignait, sous l’Empire, sous le titre de l’« Auguste Madame », en mentionnait 123, estimés ensemble 267 300 £, soit près de la moitié de la valeur totale de la fortune (580 845 £) qu’elle laissait à sa fille unique. En 1814, ces mêmes esclaves figuraient encore dans la succession de Joséphine. Ils passèrent ensuite, après partage de ses biens entre ses deux héritiers, à son fils le prince Eugène, puis à la mort de ce dernier en 1824, à ses six petits-enfants Leuchtenberg ; ceux-ci recevront également en 1828 leur part de l’indemnisation versée par le gouvernement de Charles X aux anciens colons de Saint-Domingue, qui sera calculée en partie sur le nombre d’esclaves que chacun pouvait justifier avoir jadis possédés.

Trois-Ilets Martinique. Vue générale prise de la mer. ©RMN-GP

Outre la possession d’esclaves, qui à l’époque, dans les colonies françaises, passait pour une chose ordinaire, la présence de noirs ou de mulâtres au sein de la Maison de l’Impératrice est l’un des autres traits spécifiques de la « créolitude » de Joséphine. Les créoles qui regagnaient la métropole avaient pris l’habitude, en effet, de se faire accompagner par leurs domestiques noirs, sans s’estimer nullement contraints de leur rendre leur liberté au moment de fouler le sol de France. Il en résulta de nombreux abus, notamment le développement en métropole d’un marché d’esclaves venus des îles avec leurs maîtres ; il alimentait l’aristocratie en « nègres et négrillons », qu’il était alors à la mode, par goût de l’exotisme, d’exhiber dans son intérieur. Pour limiter l’arrivée massive des noirs, le gouvernement royal fut obligé de réglementer leur passage et de rappeler, mais en vain, « que c’était une maxime contante que tout esclave entrant en France devient libre de plein droit » (Ordonnance de 1762). Joséphine n’avait pas échappé à cette pratique et les quelques gens de couleur, qui l’avaient suivie à Paris en 1779 lors de son mariage avec le vicomte Alexandre de Beauharnais, étaient naturellement tous de condition ou d’ex-condition servile. Parmi eux, on est un peu mieux renseigné sur la mulâtresse Euphémie, le bonne attachée au service d’Eugène et d’Hortense, que les enfants appelaient Mimi. L’impératrice la mariera par la suite à un certain Lefèvre, huissier du cabinet de l’empereur et la pensionnera confortablement. A la fin de l’Empire, on retrouve ladite Mimi en mars 1815, au moment du retour de Napoléon de l’île d’Elbe, prélude aux Cent-Jours, quand elle recueillit dans son petit appartement parisien de la rue Duphot la reine Hortense, qui craignait alors pour sa sécurité. Celle-ci relatera cet épisode mouvementé de sa vie dans ses Mémoires.

D’autres noirs, uniquement signalés par leurs prénoms, surgissent comme autant d’ombres furtives propres à leur statut d’invisibles: Joseph, « nègre coureur » de l’impératrice, qui, en avril 1812, épousa à Malmaison Mlle Hatté, fille du Suisse du château de Bois-Préau ; ou encore Mme Malvina, « négresse », dont l’existence se résume à de modiques dépenses personnelles portées sur les registres de comptes de la Cassette de l’Impératrice.

Trois-Ilets Martinique. Epitaphe de Mme de Lapagerie. ©RMN-GP

Dans l’état actuel de nos connaissances, nous ne sommes guère renseignés sur le fonctionnement et la gestion de l’habitation des Trois-Ilets durant la jeunesse de Joséphine, si bien que l’on ignore si ses parents traitaient bien ou mal leurs esclaves. Rien ne permet d’affirmer qu’ils se comportaient différemment des autres colons, ni qu’ils se soient distingués par une sévérité extrême, comme on le constate parfois sur d’autres plantations, ni, a contrario, qu’ils aient fait preuve d’un sentiment élevé d’humanité, qui, dans le fond était moralement assez peu compatible avec l’adhésion au principe de l’esclavage lui-même.

Pour le temps du consulat et de l’empire, dès lors que Madame de La Pagerie, veuve depuis 1790, était devenue la personnalité la plus en vue de l’île, nous disposons d’un meilleur éclairage sur elle, par le biais de quelques notices biographiques anciennes qui n’échappent toutefois pas au défaut du panégyrique. Aussi est-il plus prudent de s’en tenir uniquement aux sources d’archives. Celles des Archives nationales d’outre-mer, à Aix-en-Provence, conservent quelques pièces fort instructives qui éclairent sur la question de l’esclavage relativement à l’«Auguste Madame ». Nous en proposons à nos lecteurs la transcription intégrale.

Le premier dossier concerne une tentative supposée d’empoisonnement commise en juin 1806 par la métive Émilie sur la personne de sa maîtresse Madame de La Pagerie. Le destin atroce de cette malheureuse, condamnée au bûcher par une justice expéditive, est révélateur du climat spécial qui régnait alors en Martinique. Il convient d’en dire deux mots.

Il n’est pas surprenant qu’aux Antilles françaises le développement de la culture de plantation ait généré un régime de terreur, parce que celui-ci constitue l’essence même du système esclavagiste. En effet, les relations de domination absolue entre les maîtres et leurs esclaves ne pouvaient fonctionner que sur le principe de la peur mutuelle. La psychose de l’autre est même la seule chose qu’ils partageaient vraiment et qui les mettait sur un effrayant pied d’égalité psychologique. Ce climat généralisé de peur dépassait en quelque sorte les clivages traditionnels de la société des îles ; il n’y avait plus ni forts ni faibles, ni blancs ni noirs, ni libres ni enchaînés, ni civilisés ni sauvages, ni supérieurs ni inférieurs, mais seulement des hommes également terrorisés par l’existence de l’autre, au point que l’omnipotence des colons en paraissait ébranlée et que la soumission des esclaves ne semblait totale qu’en apparence. En Martinique, les colons finirent par se convaincre que toute la colonie était exposée à la haine naturelle des esclaves. Plus ces derniers étaient proches des maîtres, par les fonctions domestiques qu’ils occupaient au sein des habitations, plus les soupçons à leur endroit étaient grands. C’est ainsi que tout esclave (voire tout homme libre de couleur) était considéré comme un empoisonneur potentiel et que les innombrables affaires d’empoisonnement, qui ont alimenté pendant deux siècles la chronique judiciaire, étaient traitées avec la fermeté la plus absolue. En effet, il n’était pas nécessaire de disposer de preuve. Sur la seule base du soupçon, tout prévenu d’empoisonnement était impitoyablement châtié et condamné à être brûlé vif en place publique, pour l’exemple et dans le but de terroriser toute la population noire.

Le second dossier qui retiendra notre attention, intéresse également Madame de La Pagerie. Il s’agit de plusieurs affaires d’affranchissements. Mais il ne faut pas se méprendre. Les maîtres blancs qui rendaient leur liberté à leurs esclaves ne prétendaient pas dénoncer un système qu’ils auraient désapprouvé. Leur décision n’avait rien d’une contestation. La plupart nouaient des liens personnels très forts avec leurs serviteurs du premier cercle, quand ils n’étaient pas de nature intime, mais ils s’accommodaient fort bien du régime esclavagiste, dont ils étaient les principaux bénéficiaires. Ils agissaient plutôt mûs par des sentiments personnels envers des hommes ou des femmes qui les avaient servis fidèlement, qui les avaient élevés, qui leur avaient donné des enfants (de petits métisses qui naissaient esclaves), de l’affection, sans que jamais ils ne remirent fondamentalement en cause ce système qui, ne nous y trompons pas, faisait à la même époque scandale dans d’autres contrées.

Dès 1685, le Code noir avait autorisé les affranchissements basés sur la seule volonté des maîtres. Cependant, en 1713, les représentants du roi sur l’île, le gouverneur général et l’intendant, dans le souci d’en limiter le nombre, imposèrent aux propriétaires désireux de libérer leurs esclaves de motiver leur décision. Des considérations d’ordre pratique avaient inspiré cette décision, car les administrateurs craignaient que la population de gens de couleur libres finit par dépasser numériquement celle des blancs. Entre 1794 et 1802, les Britanniques, durant le temps de leur occupation, favorisèrent au contraire tous les modes d’affranchissement, au risque de compromettre les fragiles équilibres démographiques. En 1806, sur une population totale de 96 908 âmes, la Martinique comptait 9 877 blancs, 6 555 gens de couleur libres et 80 473 esclaves. Villaret-Joyeuse, le capitaine général, pressentant le danger que représentait cette nouvelle classe sociale, en laquelle il voyait surtout des hommes « avides de fortune, de considération et de liberté », imposa des mesures plus restrictives pour limiter le nombre d’affranchissements. L’« Auguste Madame », théoriquement soumise aux mêmes règles que l’ensemble des colons, se réclamait de l’impératrice et de l’empereur pour faire débloquer quelques dossiers litigieux, sur des affaires qui opposaient des propriétaires aux autorités de l’île.

I – Le sort atroce de la métive Emilie (juin 1806) : « Un attentat horrible dont la colonie frémit encore. »

Copie du jugement rendu contre la métive Émilie, accusée de tentative d'empoisonnement sur la personne de sa maîtresse Mme de La Pagerie, 9 juin 1806 - FR (ANOM COL C8A 114 F° 174)

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, empereur des Français, à tous les présents et à venir, salut.

Vu par le tribunal spécial établi par l’arrêté du capitaine général en date du 24 vendémiaire an 12, et composé de Messieurs Claude Auguste Daniel Mottet, chef d’escadron, commandant la gendarmerie coloniale de l’ile Martinique, président le tribunal spécial, Sébastien Crozant, commissaire commandant la paroisse du Fort de France, Thomas Richard Garnier Laroche, lieutenant commissaire de la même paroisse, Jacques Champin, chirurgien major de l’hôpital militaire et de marine du Fort de France, habitant notable de ladite ville, Claude François Saint-Félix, capitaine de ladite gendarmerie, rapporteur dudit tribunal et Pierre François Depaz, greffier du même tribunal.

Le procès extraordinaire poursuivi à la requête du procureur impérial près ledit tribunal, demandeur et accusateur, agissant de son office, d’une part.

Contre la nommée Emilie, métive esclave appartenant à Madame de Lapagerie, mère de Sa Majesté l’Impératrice, la nommée Thérèse, négresse attachée à la chaîne et employée dans la basse-cour du palais du gouvernement, et le nommé Joseph, nègre employé au service du palais du gouvernement, tous défendeurs et accusés d’empoisonnement prémédité contre Madame de Lapagerie, d’autre part.

Vu la remontrance en plainte du procureur impérial près ledit tribunal contre la nommée Emilie, l’ordonnance au bas d’icelle en date du sept présent mois portant permis d’informer et décret de prise de corps contre la nommée Emilie déjà détenue dans les prisons. L’ordonnance du même jour portant qu’il sera dressé procès-verbal des drogues et ingrédients préparés par Emilie et qu’ensuite il en sera fait examen et vérification par le vérificateur juré du tribunal. Le procès-verbal fait en exécution de l’ordonnance ci-dessus par le commissaire et lieutenant commissaire de la paroisse, l’information faite le sept du présent mois, l’interrogatoire subi le même jour par Emilie, l’ordonnance du même jour portant décret de prise de corps contre la nommée Thérèse, le procès-verbal de l’état des drogues et matières trouvées par le commis à la police dans la case de Thérèse, l’interrogatoire subi par Thérèse le sept du présent mois, le procès-verbal de vérification du vérificateur juré, la remontrance en plainte du procureur impérial contre le nommé Joseph et l’ordonnance au bas d’icelle en date du huit présent mois portant permis d’informer et de créer de prise de corps contre ledit Joseph, l’interrogatoire subi ce jour par ledit Joseph, les conclusions du procureur impérial tendant à ce que la procédure soit réglée à l’extraordinaire, le récolement des sieurs Poré et Meliner, témoins ouis en l’information, la confrontation desdits sieurs Poré et Meliner avec Emilie, la répétition d’Emilie en son interrogatoire du sept de ce mois, l’affrontation (sic) faite des accusés Emilie et Thérèse en date de ce jour.

Vu aussi les conclusions par écrit du procureur impérial en date de ce jour, le tout considéré et mûrement examine.

Le tribunal oui M. Saint-Félix en son rapport des charges et information et de toute la procédure dont lecture a été faite, déclare la nommée Emilie, esclave de Madame de Lapagerie, mère de Sa Majesté l’Impératrice, dûment atteinté (sic) et convaincue d’avoir formé le dessein d’empoisonner et de faire mourir Madame de Lapagerie en mêlant du verre pilé dans une assiettes de pois qui était un des mets du repas de madame de Lapagerie. Pour réparation de quoi et en conformité de l’arrêté du 24 vendémiaire an douze portant que la crime d’empoisonnement et celui d’incendie seront punis de mort. La tentative d’empoisonnement et d’incendie, accompagné d’actes extérieurs et de préparatifs tendant à l’empoisonnement ou à l’incendie sera punie de la même peine.

Condamne ladite Emilie à être attachée par l’exécuteur de la haute justice sur un bucher qui sera dressé dans le lieu le plus apparent de cette ville pour y être brûlée vive, son corps réduit en cendres et icelles jetées au vent.

Ordonne qu’il en sera plus amplement informé indéfiniment contre la négresse Thérèse.

Décharge le nommé Joseph de l’accusation contre lui portée et ordonne qu’il sera élargi des prisons.

Ordonne que l’exécution d’Emile aura lieu dans les vingt-quatre heures.

Mandons etc.

Fait à Fort de France de l’île Martinique, en la chambre du palais de justice, le neuf juin mille huit cent six, à deux heures de relevé. Et ont tous les membres du tribunal ci-devant dénommés signé avec le greffier. Signé à la minute Mottet.

Fort de France, Lettre de Villaret-Joyeuse au ministre de la Marine et des Colonies, 15 juin 1806

Monseigneur,

J’ai à rendre compte à V. Ex. d’un attentat horrible dont la colonie frémit encore. S’il est à la fois douloureux et pénible pour moi que les jours de l’auguste mère de l’Impératrice ont été menacés, il est au moins satisfaisant d’avoir à annoncer la conservation de ces jours si précieux pour nous et le châtiment du monstre d’ingratitude et de perfidie qui osa concevoir le plus exécrables des projets. Madame de la Pagerie dont la résidence habituelle est maintenant au Gouvernement, où nous sommes plus à portée de lui donner des soins, s’était décidée après les avis de la faculté à se faire faire l’extirpation d’un squirrhe qu’elle avait au visage et qui lui donnait quelques inquiétudes. L’opération avait parfaitement réussi, mais la précaution de ne pas s’exposer au grand air étant nécessaire, elle s’était tenue pendant quelques jours dans son appartement.

Ce fut de cet intervalle que chercha à profiter une forcenée qui préparait à la colonie la plus épouvantable des catastrophes. Le 3 de ce mois, la nommée Emilie, fille de couleur née et élevée dans la maison de Madame de la Pagerie, et sa servante de confiance, lui porta, au moment du dîner, un plat de petits pois dans lequel ce monstre glissa pendant le trajet des cuisines aux appartements du verre pilé qui heureusement était en si grande quantité que la mère de l’impératrice dès le premier coup de dents rejeta promptement ce qu’elle avait dans la bouche et analysa elle-même le reste de ce plat dans lequel elle trouva une très grande quantité de cette matière.

La bonté, le courage et l’impassibilité qui caractérisent Madame de la Pagerie, constamment supérieure à tous les événements de la vie, la déterminèrent à garder à notre égard, dans le premier moment, le silence sur la découverte, à son attachement pour Madame de Joyeuse, dont la santé est toujours chancelante, lui fit craindre pour elle l’effet trop subi de l’horreur dont un pareil récit devait inévitablement la frapper. Elle se contenta, monseigneur, de faire appeler mes gens pour leur recommander la plus grande surveillance dans les cuisines et dans les offices. En leur montrant le verre qu’elle avait trouvé, elle leur enjoignit en même temps de garder le plus profond silence envers ma femme et moi, mais ces fidèles serviteurs, forts de leur conscience et sûrs de leurs subordonnés, vinrent sur le champ me communiquer leurs soupçons fondés sur des propos affreux que s’était permis cette servante contre sa respectable maîtresse. J’obtins de Madame de la Pagerie la permission de faire arrêter et interroger cette esclave par M. Mottet, le président du tribunal spécial qui, dès le premier interrogatoire, obtint l’aveu du crime. Cette malheureuse subit le châtiment dû à son forfait le 10 de ce mois.

Je joins ici, Monseigneur, une expédition du jugement rendu par le tribunal spécial, dont la colonie regarde l’établissement comme un des plus grands bienfaits du gouvernement. J’ai ordonné dans toutes les paroisses une célébration en action de grâce de l’issue d’un événement qui pouvait être si affreux, et qui a produit une telle sensation dans la colonie que par un élan spontané, plusieurs églises se sont remplies, dès le premier moment, de vœux formés par la piété et la reconnaissance en faveur de la vertu et de la bonté. Agréez, Monseigneur, l’assurance de mon respect.

II – Des affranchissements en récompense des services reçus: « Il est impossible d’avoir sous le ciel une plus belle âme et plus de bonté que n’en a Madame de la Pagerie. » (février – mai 1806)

Copies de trois demandes d’affranchissement à Messieurs les capitaine général, préfet colonial et grand juge de la Martinique ( FR ANOM COL C8A 114 F° 34)

à l’honneur de représenter Madame Tascher de la Pagerie que désirant récompenser les services de la mulâtresse Rosette, âgée de quarante-deux ans, qui lui a donné les preuves de la plus grande fidélité, elle désire lui procurer les bienfaits de la liberté. Elle vous prie en conséquence, Messieurs, de vouloir appuyer de votre assentiment sa demande de lui faire passer acte de son affranchissement, signé Sanois de la Pagerie.

Fait communiqué à messieurs les doyen et procureur général pour d’après leur avis être statué ce qu’il appartiendra. Au Fort de France le 15 février 1806. Villaret.

à Messieurs les capitaine général, préfet colonial et grand juge de la Martinique

à l’honneur de représenter Madame Tascher de la Pagerie que désirant récompenser les services de la capresse Adélaïde, âgée de trente-cinq ans, qui lui a donné les preuves de la plus grande fidélité, elle désire lui procurer les bienfaits de la liberté. Elle vous prie en conséquence, Messieurs, de vouloir appuyer de votre assentiment sa demande de lui faire passer acte de son affranchissement, signé Sanois de la Pagerie.

Fait communiqué à messieurs les doyen et procureur général pour d’après leur avis être statué ce qu’il appartiendra. Au Fort de France le 15 février 1806. Villaret.

à Messieurs les capitaine général, préfet colonial et grand juge de la Martinique

A l’honneur de représenter Mesdemoiselles Hurault que désirant récompenser les services de la mulâtresse Rosalie, âgée de quarante-deux ans et de son fils Joseph Bernard, âgé de huit ans, qui leur ont donné les preuves de la plus grande fidélité, elles vous prient en conséquence, Messieurs, de vouloir appuyer de votre assentiment leur demande de leur faire passer acte de son affranchissement, signé Ursule Hurault, Marianne Hurault

Fait communiqué à messieurs les doyen et procureur général pour d’après leur avis être statué ce qu’il appartiendra. Au Fort de France le 15 février 1806. Villaret

Correspondance entre Madame de la Pagerie, mère de S.M. l’impératrice et le préfet colonial, relativement à trois affranchissements accordés en mai 1806 à sa demande (FR ANOM COL C8A 114 F° 32)

N° 1 : Lettre de M. le préfet colonial à Madame de la Pagerie, Saint-Pierre, 6 mai 1806

Madame,

Il ne faut pas moins qu’une interposition aussi puissante que la vôtre pour me faire renoncer à l’ajournement de la liberté de la mulâtresse Rosalie et de son fils. Je m’étais promis de partir, s’il m’était possible, de ce pays sans avoir concouru à y étendre cette plaie. Les deux exceptions, que vous m’avez fourni l’occasion de faire à mes principes, sont trop privilégiées pour que je ne m’en applaudisse pas. Celle-ci ne m’offre pas les mêmes motifs de condescendance ; mais le grand-juge me dit que vous y tenez, Madame, et dès lors c’est une loi pour moi à laquelle il m’est doux de me rendre. Cependant les ordonnances sont formelles.

Elles exigent que des libertés ne soient pas accordées sans avoir été chèrement payées. Des considérations, qui ne sauraient trouver ailleurs d’application, nous ont fait sortir de cette règle pour vos esclaves. Ce n’est pas le cas pour ceux de Mlles Hurault. Je fixerai désormais le prix ordinaire d’affranchissement à 2500 francs : il y a ici une mère et un fils. Ces demoiselles voudront bien faire verser 3 000 francs en argent de France à la caisse du trésorier des deniers municipaux à Saint-Pierre. Il est d’usage de joindre la quittance de ces sortes de paiements à la demande de liberté. Dès que ce préalable aura été rempli, l’acte sera expédié.

Puisque vous avez eu la bonté, Madame, d’intervenir pour ces demoiselles, je vous prie d’y joindre celle de leur faire part du seul obstacle qui suspend encore l’accomplissement de leur désir à cet égard.

Daignez agréer, Madame, l’hommage de mon dévouement sans bornes et de mon profond respect.

N° 2 – Réponse de Madame de la Pagerie à M. le préfet colonial, au Fort de France, le 7 mai 1806

Monsieur,

D’après la lecture de votre lettre d’hier relative aux trois libertés que j’ai demandées à ma fille et obtenues d’elle, j’ai prié le capitaine général de me communiquer la lettre du ministre de la marine qu’il a écrite à ce sujet aux chefs de cette colonie le 12 vendémiaire an 14 et j’ai vu qu’elle est absolument conforme aux intentions de ma fille. Je vous prierais de vous y reporter, Monsieur, si je n’avais pas pris la résolution de l’informer de l’obstacle que vous oppose la rigueur de vos principes pour l’entier accomplissement de ses désirs. Je ne prendrai point les deux actes d’affranchissement qui sont revêtus de votre signature, puisqu’il vous est impossible de délivrer le troisième sans au préalable avoir rempli la formalité que vous indiquez. En attendant la réponse de ma fille, les esclaves pour qui j’ai demandé ces actes jouiront de la liberté provisoire que leur a accordée le capitaine général.

J’ai l’honneur de vous saluer. Sanois de la Pagerie

N° 3 – Lettre de M. le préfet colonial à Madame de la Pagerie, Saint-Pierre, le 10 mai 1806

Madame,

Quand la demande de liberté de Mlles Hurault a été mise sous mes yeux, j’ignorais absolument que vous y prissiez le moindre intérêt. J’y ai vu une demande ordinaire et j’ai agi d’après mes principes. J’ai appris que vous y preniez part et aussitôt je suis revenu sur mes pas. Mais j’ai pensé encore que vous y apportiez simplement un intérêt d’amitié pour les demoiselles Hurault et je ne croyais pas d’ailleurs qu’il y eut lieu de s’écarter, en accordant cette liberté, des règles ordinaires et surtout de l’imposition à une taxe recommandée si fortement par la dernière dépêche du ministre. Je ne savais, Madame, ni que vous eussiez demandé cette liberté et les deux autres à Madame votre fille S. M. l’Impératrice, ni que S. M. et vous-même, Madame, eussiez le désir et l’intention qu’elles fussent délivrées toutes les trois aux mêmes conditions et de la même manière. Il n’a été besoin que de mon propre penchant pour me faire tout d’abord exempter de taxe celles qui vous concernaient personnellement et il m’a suffi d’y lire votre nom ; il en eut été de même de l’autre.

Ainsi, Madame, maintenant que vos vœux me sont connus, ils sont pour moi un ordre qu’il m’est doux d’exécuter. Je joins ici la liberté de la mulâtresse esclave de Mlles Hurault et de son fils, toute pareille à celle que j’ai eu l’honneur de vous remettre.

Permettez-moi de vous faire passer une copie de la dépêche de S. E. le ministre. Elle justifie, j’ose le dire, la marche que j’ai tenue et elle la traçait clairement.

Mon caractère éprouvé, ma conduite soutenue de plusieurs années et ma profession de foi constante et assez haute, semblaient peut-être mériter et me répondre, Madame, que mes sentiments seraient auprès de vous au-dessus des insinuations de la prévention et de la malveillance. J’ai pourtant l’extrême douleur de ne pouvoir douter, à la manière dont vous vous exprimez, qu’on ne soit parvenu à m’aliéner un instant cette bonté avec laquelle vous vouliez bien me traiter en toute circonstance. Soyez néanmoins sûre, Madame, que je ne la démentirai jamais.

Daignez agréer, Madame, l’hommage de mon dévouement sans borne et de mon profond respect. Laussat

Lettre du préfet colonial au ministre de la marine et des colonies, Saint-Pierre, 13 mai 1806 (FR ANOM COL C8A 114 F° 30)

Monseigneur,

Je n’avais pas la moindre connaissance des demandes de liberté qui avaient donné lieu à la dépêche de V. E. du 12 vendémiaire an 14, n° 2.

Dans les premiers jours de ce mois le sieur Sorin, secrétaire du gouvernement, apporta au secrétariat de la préfecture trois demandes de liberté : deux étaient de Madame de la Pagerie, mère de S.M. l’Impératrice, et une de Mesdemoiselles Hurault.

Le capitaine général y avait mis un soit communiqué au procureur général et au doyen : il n’y a plus de doyen du Conseil ; c’est selon nos lois actuelles un président de cour d’appel, mais je ne me serais pas arrêté à cette erreur de mots. Je vérifiais en effet qu’autrefois ces sortes de communication étaient d’usage, sans que d’ailleurs les ordonnances en parlassent. Aujourd’hui qu’il entre dans nos principes de gouvernement de tenir les tribunaux absolument étrangers aux attributions administratives, aujourd’hui que l’un des trois premiers magistrats des colonies est spécialement à la tête de l’ordre judiciaire et que, par une des dispositions de la dépêche de V.E. du 12 vendémiaire dernier, le grand juge ou commissaire de justice concourt aux actes d’affranchissement, j’ai pensé que la coutume d’y faire intervenir le procureur général et le doyen devait d’autant plus être regardée comme abolie qu’aucune loi positive ne l’avait jamais prescrite.

D’autre part, le grand nombre d’affranchis dont cette île abonde, m’a toujours paru une plaie si dangereuse pour le système colonial, que je m’étais promis d’en quitter, si je le pouvais, la préfecture sans avoir à me reprocher d’avoir accru le mal. J’avais en conséquence résisté invinciblement à de vives instances de Madame Grandprés, femme du grand juge, en faveur des quelques vieilles esclaves à qui elle eut désiré laissé ce témoignage de gratitude.

Les trois demandes me parviennent sur ces entre-faits.

Je n’hésitai pas à adresser de suite pour les deux premières les actes d’affranchissement signés de moi au grand juge, en le priant, après les avoir signés lui-même, de les remettre à Madame de la Pagerie, qui est chez le capitaine général à Fort de France. J’y insérai la clause d’exemption de toute taxe de liberté. Je crus que nous devions ces égards à Madame de la Pagerie. Il m’était ainsi revenu que quelqu’une de ses esclaves était sœur de lait de S.M. l’Impératrice.

Quant à la troisième liberté demandée par Mlles Hurault, je l’ajournai pour le moment à cause de la situation dans laquelle je vis.

J’expliquai mes motifs au grand juge : « Mon séjour peut ne plus être long dans ce pays. S’il doit s’y prolonger, je serai à temps de revenir sur cet ajournement. » Ainsi j’avais raisonné.

Madame de la Pagerie me fait dire le surlendemain par le grand juge qu’elle s’intéresse personnellement à la troisième liberté.

Il me suffit de ce rapport verbal. J’écris immédiatement le 6 courant à Mme de la Pagerie pour l’assurer que je n’écoute plus mes principes et que je m’empresse de seconder ses intentions ; mais que ne s’agissant pas ici de chose qui lui soit propre et personnelle, je me crois tenu de réclamer préalablement une taxe de liberté conformément aux ordonnances et à vos instructions. La mulâtresse en question avait quarante ans et un fils mâle âgé de huit ans. Je fixe la taxe à 3 000 francs argent de France.

Madame de la Pagerie est chez le capitaine général, où l’obsède cette foule à laquelle lui et les siens et ses entours donnent l’exemple de commenter si officieusement et si bienveillamment mes paroles et mes actions. On est parvenu à y noircir ma conduite aux yeux de Madame de la Pagerie, on a fait qu’elle y aperçut un mauvais procédé pour elle, même pour S.M. l’Impératrice sa fille, on m’a valu une lettre d’humeur, de mécontentement et de menace très désobligeante pour moi et bien peu méritée.

J’ai appris, Monseigneur, alors pour la première fois :

1° que Madame de la Pagerie eut demandé ces trois libertés à son auguste fille S.M. l’Impératrice ;

2° que S.M. l’Impératrice s’en fut du tout mêlée et qu’elle en eut écrit à Madame sa mère ;

3° enfin que la troisième liberté fut ménagée par Mme Villaret à la mulâtresse Rosalie et au fils de cette mulâtresse, en récompense des soins qu’elle a rendus à Mme Villaret depuis trois à quatre ans qu’elle la sert.

Et pourtant M. le capitaine général m’a fait l’injure indigne de moi de s’écrier que je mettais des difficultés à ces affranchissements à cause de l’intérêt que sa femme et lui y prenaient.

Je donne ma parole d’honneur que je l’ai ignoré et que sans cet événement, je serais encore à savoir qu’il existât une Rosalie auprès d’eux.

Cependant je n’ai pas vu sans affliction qu’on fut parvenu à me faire une tracasserie aussi grave en une chose où ma marche avait été si innocente et si simple.

J’ai répondu à Madame de la Pagerie en lui envoyant la troisième liberté toute semblable aux deux autres.

Il est impossible d’avoir sous le ciel une plus belle âme et plus de bonté que n’en a Madame de la Pagerie. Elle inspire la vénération à tout le monde et elle exige si peu qu’on s’estime heureux de pouvoir condescendre à ses désirs. Elle a eu lieu de remarquer constamment combien j’étais pénétré de ces sentiments et combien j’avais à cœur de montrer d’ailleurs en elle mon dévouement à Leurs Majestés, mais je dois rendre grâce à la raison supérieure, si entourée sans cesse, comme elle l’est, de personnes occupées à conjurer ma ruine, elle a encore autant pu se garder de leurs insinuations contre moi. Elle a même été assez bonne pour réparer, dont une lettre dont elle a honoré ma femme en date d’hier, la peine que pouvait m’avoir causée celle que j’en avais reçue.

Vous nous commandez l’exactitude à vous donner sur le champ connaissance des affranchissements que nous avons prononcés. Je me hâte donc de remplir ce devoir.

Il serait possible qu’on prit texte de ceux-ci pour me calomnier au loin comme on s’y est essayé de près. C’est pourquoi, Monseigneur, il m’importait de vous prévenir par les explications où je viens d’entrer. Il vous sera facile de les approfondir en interpellant le grand juge lui-même qui vraisemblablement sera porteur de cette lettre.

Désignation nominative des affranchissements dont cette dépêche rend compte :

1° à la demande et sur don de liberté de Madame de Lapagerie, mère de S.M. l’impératrice à savoir :

- Rosette, mulâtresse âgée de 42 ans ;

- Adélaïde, capresse âgée de 35 ans ;

2° à la demande de Mme de Lapagerie et sur don de liberté de Mlles Ursule et Marianne Hurault, à

- Rosalie, mulâtresse âgée de 40 ans

- Joseph Bernard, son fils, âgé de 8 ans.

En guise de conclusion (provisoire) :

« Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. » Aimé Césaire

Robert Lefèvre, L’impératrice Joséphine en robe de cour, vers 1805. ©RMN-GP

Longtemps l’historiographie joséphinienne demeura muette sur la réalité historique à laquelle l’impératrice des Français appartenait du fait de ses origines américaines, mais il est temps d’ouvrir les yeux. Le rôle de l’historien n’est pas tant d’instruire des procès pour juger quiconque, encore moins les morts, que de fournir sans tabou, avec le souci constant de l’honnêteté intellectuelle, des éléments de connaissance et de compréhension des faits qui permettent à chacun de se forger une opinion.

Joséphine, relativement à la question de l’esclavage, qui appartenait à la réalité de son environnement familial, n’a jamais formulé en public la moindre opinion qui laisserait supposer que ce système sur lequel reposait l’économie des îles, et dont les Tascher de La Pagerie et leur entourage profitaient pleinement, était condamnable sur le plan moral et humain. Elle ne l’a ni désapprouvé ni justifié, elle s’en est seulement accommodée comme d’une évidence, s’en remettant à la tradition, qu’il ne lui revenait pas de contester. La possession d’esclaves ne la gênait nullement et elle en conservera à son service jusqu’en 1814, sans qu’on sache quand - ou même si - elle leur avait rendu leur liberté. Rien ne dit que l’atroce supplice que subit la malheureuse Emilie lui parvint aux oreilles, mais on ne peut pas non plus affirmer qu’elle s’en serait indignée, à supposer qu'elle en eut connaissance. Elle partageait probablement la conviction de ses compatriotes de la Martinique que le noir est dangereux et qu’il mérite le plus sévère des châtiments, s’il est présumé coupable de quelque crime. Il est certain, en revanche, qu’elle intervint auprès du ministre des Colonies pour appuyer les demandes d’affranchissements que recommandait sa mère, mais elle agissait par pur sentiment, pour récompenser des esclaves dévoués à leurs maîtres, indifférente aux considérations politiques et à leurs enjeux. En ce sens, elle appartient sans l’ombre d’un doute au petit monde des colons blancs, aveuglés par leurs prérogatives et convaincus qu’ils ne survivraient pas à l’abolition de l’esclavage, une question qui rencontrait pourtant alors en métropole d’ardents défenseurs.

Christophe Pincemaille

4 mai 2020

Le « Bon », la « Belle » et le « Vaillant »

par Jean-Louis Donnadieu,

docteur en sciences de l'information et en histoire

Girodet, Portrait de J.B Belley, député de Saint-Domingue à la Convention, Musée de Versailles. ©RMN-GP

Mme Benoit, Portrait de Madeleine (1800), Louvre. ©RMN-GP

Portrait équestre de Toussaint Louverture sur son cheval Bel-Argent par Denis Volozan vers 1800. ©Musée d'Aquitaine - MAQ. http://musee-aquitaine.opacweb.fr/fr/search-notice/detail/2003-4-188-port-ceaf3

A la fin du XVIIIe siècle, l’image du Noir dans l’expression picturale européenne n’est plus une nouveauté. Depuis quasiment trois siècles, la gravure puis la peinture se sont emparées du thème, mais pour le cantonner essentiellement dans deux types d’œuvres : le portrait, ou l’évocation coloniale.

En ce qui concerne le portrait, l’approche est duale. L’histoire de l’art relève l’existence, au fil du temps, de quelques œuvres singulières parmi de grands noms (Dürer, Velasquez, Liotard, Rastrelli…) représentant Noirs ou Mulâtres vivant alors en Europe ; mais surtout, on voit fleurir des portraits de maître – ou maîtresse – accompagné(e) d’un serviteur ou d’une servante, jeune personne exhibée telle une curiosité ou témoignant d’un lien avec une colonie tropicale.

L’évocation coloniale, quant à elle, oscille entre l’allégorie du commerce avec les Amériques et la scène coloniale dans laquelle évoluent des personnes dites « de couleur », esclaves ou libres. Dans ce second genre, les signatures de Post et Eckhout (Brésil néerlandais, années 1630-40), Valkenburg (Surinam, début XVIIIe siècle), Le Masurier (Martinique, années 1770) ou Brunias (île de la Dominique et autres Antilles britanniques, années 1760-1780), entre autres, se sont faites connaître. Leur pinceau peut parfois témoigner d’une évolution sociale. Ainsi, si on a reproché à Agostino Brunias d’avoir idéalisé les corps des femmes esclaves, il a aussi montré l’importance économique et sociale croissante des affranchis, ces « libres de couleur » (selon la terminologie employée alors dans les Antilles françaises). Mais que les personnages battent tambour, dansent, travaillent, tiennent commerce, se promènent ou se montrent en leur maison, la scène se passe en un « ailleurs » harmonieux et somme toute paisible ; elle reste une curiosité pour l’œil européen.

Cependant, les bouleversements révolutionnaires de la fin du siècle vont provoquer un changement de regard et témoigner de nouvelles interrogations, plus politiques. Ainsi en est-il, en France, du Portrait du citoyen Belley, peint par Anne-Louis Girodet (exposé en 1797), du Portrait d’une négresse (nom initial de l’œuvre) de Marie-Guillemine Benoist (exposé en 1800) ou encore du Portrait équestre de Toussaint Louverture sur son cheval Bel-Agent de Denis-Alexandre Volozan (dessiné vers 1800 ?). On a affaire à une sorte de « tir groupé » en l’espace d’une poignée d’années, les deux premières œuvres étant exécutées d’après modèle et en Europe, la troisième probablement imaginaire et dessinée aux Etats-Unis. Renouvellement considérable de l’approche : l’évasion cède le pas au caractère propre de la personne représentée et fait écho aux événements. Sans entrer ici dans une analyse fine de la composition picturale, quel regard l’historien peut-il néanmoins poser sur chacune de ces œuvres et, au-delà, quelles déductions peut-il en tirer ?

Le « Bon » comme revendication de l’égalité

Le portrait en pied du conventionnel Jean-Baptiste Belley par Girodet, redécouvert dans les années 1970, figure désormais dans maints livres d’histoire ou manuels scolaires. On l’interprète comme une illustration de l’égalité d’accès aux fonctions publiques et politiques, en l’occurrence celle de député.

Passons rapidement sur les éléments objectifs du tableau, qui ont fait l’objet de savantes exégèses[1] : sévère et digne dans sa tenue officielle, ceint à la taille par une écharpe tricolore, au côté du buste de l’abbé Raynal qui avait annoncé la montée en puissance des opprimés[2], le député du nord de Saint-Domingue – on voit dans le fond quelques reliefs et le début de la plaine du Cap-Français – a indéniablement forte stature. Girodet nous montre un homme au visage marqué par les épreuves mais au regard résolu. Il était affranchi, exerçait la prestigieuse profession de perruquier, avait servi dans les Chasseurs volontaires de Saint-Domingue (troupe de libres de couleur ayant combattu en 1779 pour l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique) au point d’en gagner le surnom de « Mars ». L’image est devenue une icône de la conquête de l’égalité, de la revendication du titre de « citoyen » indépendamment de l’origine et de la couleur de la peau. De fait, les esclaves de la partie française de Saint-Domingue s’étaient révoltés depuis août 1791, et l’esclavage avait été officiellement aboli le 16 pluviôse de l’an II (4 février 1794), le lendemain de l’arrivée de Belley sur les bancs de la Convention.

Il n’en reste pas moins que peu s’interrogent sur le personnage – présenté ici de façon éminemment positive – alors qu’il appelle la nuance[3]. Est-il vraiment né au Sénégal, comme il le prétend à son arrivée à Paris, et en tant que libre, seulement réduit en esclavage après la traversée de l’Atlantique ? Il semble plutôt être directement né esclave à Léogane (Saint-Domingue), et fait donc un pieux mensonge pour la cause de la liberté, en se posant comme victime de la traite… et aussi esquiver le fait qu’il était membre de l’élite créole. Car si on le regarde comme artisan de l’abolition, lui-même, jusqu’au dernier moment, a possédé des « propriétés pensantes », c’est-à-dire des esclaves ; on connaît même en 1787 le cas d’une femme esclave, Laurore, marquée au fer de sa griffe « Mars au Cap ». Loin d’être un abolitionniste militant à l’époque, il est plutôt le représentant de cette catégorie de libres de couleur, acteurs importants de l’économie coloniale, qui revendiquent l’égalité politique d’avec les Blancs. Belley est indéniablement un personnage au sein de sa communauté (entre 1777 et 1788, il est témoin dans une bonne soixantaine d’actes de baptême, mariages ou sépultures, et signe de son nom), il gagne ses galons d’officier à la faveur des mesures de « discrimination positive » prises par les commissaires Sonthonax et Polverel en 1792 ; son engagement à les défendre en juin 1793 face à une rébellion de Blancs lui vaut en retour d’être élu député. Et son arrivée va faire sensation à la Convention, au point d’éclipser tout le reste.

Le tableau de Girodet en fait LE député de couleur par excellence. Il n’est pourtant pas le premier (le Martiniquais Janvier Littée l’avait précédé, et Belley était accompagné du mulâtre Jean-Baptiste Mills), ni le dernier. Son action en tant que député reste des plus modestes. Il faut dire que, davantage fait pour l’action que pour les joutes oratoires, Belley demande rapidement à reprendre du service actif ; on le retrouve en juillet 1797 chef de la gendarmerie de Saint-Domingue (peu avant que Girodet n’expose son tableau). Pourquoi donc un tel succès posthume ? Peut-être parce que son parcours est celui d’une conquête de dignité, qu’il reste toujours fidèle à la France (s’opposant à la politique autonomiste de Toussaint Louverture), laquelle France se montre finalement ingrate et injuste car, au bout du compte, il est suspendu de ses responsabilités en mai 1802 pour un motif resté obscur. Assigné à résidence à Belle-Île-en-Mer, Jean-Baptiste Belley y rend le dernier soupir le 6 août 1805, oublié de l’administration impériale. Mais son portrait vibre désormais comme une revanche sur le sort.

La « Belle » ambassadrice des anonymes

Portrait de négresse, il s’agit pour elle d’une démonstration de virtuosité académique – rendu de la peau noire, du drapé… – pratiquant un genre encore peu usité (l’existence de portraits antérieurs de Noirs ne doit pas faire oublier qu’il s’agit d’œuvres numériquement très rares)[4].

L’artiste s’est-elle contentée de cet aspect technique, ou a-t-elle voulu aussi traduire la beauté noire, voire l’incarnation de l’africanité, dans une pose élégante s’inspirant de la Fornarina de Raphaël ? Ce tableau témoigne en tout cas de quelque chose de nouveau : la « négresse » ne sert pas de faire-valoir d’un maître blanc (ou d’une maîtresse blanche) en posant à côté, elle est le sujet-même. Et elle témoigne d’un changement social. Car qui était ce modèle ? Une jeune femme noire venue de Guadeloupe, que le beau-frère de l’artiste avait emmenée avec lui en France après quelques années d’un séjour mouvementé (l’île avait été reprise aux Anglais en 1794). Pendant longtemps on n’a rien su de plus d’elle, si bien qu’elle a pu être considérée comme l’ambassadrice anonyme de tous les hommes et femmes de couleur qui, à cette époque, vivaient en métropole – leur nombre oscillerait entre 6 500 et 8 000 personnes[5] à la veille de la Révolution – dans l’ombre de leurs… maîtres ou employeurs ? En effet, quel mot faut-il utiliser ? Et quel est le statut précis de ces « domestiques » ?

Nous sommes dans une période transitoire. Officiellement, l’esclavage a été aboli dans les colonies où s’exerce l’autorité française, même si la réalité sur le terrain nuance fortement le principe. En France même, il était de tradition ancienne que tout individu y touchant le sol soit déclaré « franc », c’est-à-dire libre. Il n’en restait pas moins que, sous l’Ancien Régime, bien des maîtres faisant venir quelques-uns de leurs esclaves pour leur faire apprendre une compétence pratique (un « talent » disait-on) tentaient de ruser avec l’usage, tandis que certains esclaves avertis pouvaient gagner en justice contre leur maître en exigeant leur affranchissement. Pour sa part, le pouvoir politique voulait cantonner ces gens de couleur dans les ports pour éviter un éparpillement jugé intrusif…[6]. Admettons donc, si on est légaliste, qu’au moment où elle pose pour la comtesse Benoist, cette jeune femme soit domestique et reçoive ses gages. Sa présence n’en est pas moins l’illustration d’une habitude bien ancrée que les possessionnés « aux îles » emploient du personnel qui en est issu, dont la présence apparait aussi de façon fugace dans des correspondances (mais que l’on retrouve davantage dans l’état civil).

Or ce portrait de femme noire prend l’exact contre-pied de cette fugacité et de l’amnésie qui en a découlé. Et allons plus loin que ce premier constat. La peau nue se prête à un exercice technique, certes, mais peut aussi être vue comme un rappel inconscient du peu de vêtements que portaient les esclaves sur les habitations (deux tenues annuelles en dotation, selon le Code noir). Et plus encore que cette misère matérielle – même si une boucle d’oreille vient apporter une touche d’élégance –, cette nudité suggérée peut rappeler la vulnérabilité des femmes esclaves par rapport aux pulsions des maîtres ou des employés blancs, mais aussi de certains hommes esclaves, bien prompts à les considérer comme objet de plaisir. A contrario, se forge aux îles l’image de la femme debout, chargée d’enfants, mais résistante envers et contre tout[7].

Ce Portrait de négresse, renommé Portrait de femme noire par le musée du Louvre dans les années 2000, s’appelle désormais Portrait de Madeleine[8]. De fait, son regard qui semble triste interpelle l’observateur, comme pour dire : « J’ai un nom, une histoire, une vie »… Ce que le système esclavagiste niait et que le complexe de supériorité de l’Europe négligeait. A l’époque où la comtesse Benoist a peint ce portrait, la société européenne était finalement peu encline à regarder vraiment l’Autre. La recherche historique a donc fait un beau pas en avant en retrouvant comment s’appelait cette jeune femme : Madeleine, dont le portrait est devenu une véritable icône. Que nous dit-elle de sa personnalité caribéenne, de ses racines africaines, des souffrances morales et physiques endurées par elle-même ou les siens, de ses opinions, de ses espérances aussi ?

Le « Vaillant » ou l’aspiration à commander

Cheval cabré, en appui sur ses pattes arrière, cavalier noir en uniforme d’officier général, sabre au clair, écharpe tricolore ceinturant la taille, le tout sur fond de ciel nuageux et, dans un coin, deux bananiers pour rappeler que nous sommes sous les tropiques – et tout devant, deux canons : voilà le portrait triomphal du général Toussaint Louverture, homme qui monte à Saint-Domingue à l’époque supposée (vers 1800) où est exécuté ce dessin par Denis-Alexandre Volozan, artiste français venant juste de s’établir à Philadelphie. S’il s’agit d’un portrait imaginaire[9], l’œuvre n’en conforte pas moins la propagande, entretenue par l’intéressé, du Spartacus noir prédit par Raynal, libéré de ses chaînes et s’imposant progressivement sur la scène politique. On voit en action un chef de guerre, montrant la voie à suivre (son surnom de l’Ouverture viendrait de là), bientôt débarrassé de son ultime adversaire (le mulâtre André Rigaud, au Sud de l’île) avant de mettre le Premier Consul devant le fait accompli en annexant la partie espagnole de l’île (janvier 1801) puis en proclamant une constitution propre à l’île (juillet 1801).

Peu importe que Volozan ait dessiné ce portrait d’après ouï-dire ou éventuellement avec un modèle d’après nature[10] : on assiste au triomphe du Noir les armes à la main, avec gloire et mérite. Quitte à faire silence sur des aspects moins manichéens : l’esclave Toussaint a été affranchi (prenant alors le nom de Toussaint Bréda) avant 1776 – il n’a donc pas brisé ses chaînes dans un élan de révolte – ; il vivotait d’une activité de charrois avant de se séparer vers 1782 d’une première épouse (Cécile) avec qui il avait eu trois enfants (Gabriel, Toussaint, Marie-Marthe), pour se mettre en ménage avec une esclave lavandière (Suzanne) déjà mère d’un garçon, et avec qui il aura deux fils, revenant pour cela sur l’habitation d’où il avait été affranchi. Suzanne et ces trois garçons (Placide, Isaac et Saint-Jean) vont plus tard former sa famille « officielle » quand, au plus fort de son triomphe, Toussaint Louverture réussit à faire oublier sa première famille et se présente comme un père-la-morale prônant la fidélité conjugale aux « nouveaux libres », ces esclaves officiellement affranchis mais toujours rattachés à leur plantation d’origine, soumis à encadrement militaire et rémunérés au quart du prix de vente des productions. Son objectif était de relancer une économie de plantation ravagée par des années de troubles et tout mettre en œuvre dans ce but, y compris faire revenir d’anciens colons ou aider au redémarrage de grands domaines[11] (sans pour autant que les principaux chefs ne s’oublient au passage ; lui-même va acquérir des caféières).

On est donc loin de la révolution prolétarienne, pour davantage se rapprocher du clientélisme à la romaine récompensant les « meilleurs ». Il n’en reste pas moins que l’homme s’est effectivement fait tout seul, a appris à lire et écrire vers la quarantaine, s’est éveillé à la politique en observant l’importance stratégique du Cap-Français lors de la guerre d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique, a écouté les récits des volontaires de couleur qui y ont participé (dont son gendre, Janvier Dessalines), tout comme il suivait les débats qui agitaient le cercle des grands propriétaires blancs – qu’il avait l’occasion d’approcher de près – et observait le grondement croissant dans les ateliers. Le déclanchement de la Révolution lui a ensuite permis la carrière politique que l’on sait.

Le nom de Toussaint Louverture résonne comme le parcours hors du commun d’un homme qui fut esclave, puis affranchi, pour finalement devenir à la force du poignet maître de Saint-Domingue, chef d’un territoire de plus en plus autonome et qui voulait traiter d’égal à égal avec les puissants du moment, à commencer par le Premier Consul Bonaparte.

Malgré ses ambiguïtés, Toussaint Louverture incarne donc le flambeau de l’émancipation des esclaves et la revendication de l’égale dignité entre les humains. Au bout du compte, son ambition était la recherche d’une reconnaissance qu’il estimait méritée mais qu’il ne va finalement pas trouver, sa fin digne et éprouvante (il meurt en isolement dans un cachot du fort de Joux, le 7 avril 1803) y rajoutant l’auréole du martyr[12].

Entrée des artistes

Bien sûr, parallèlement à ces portraits révélant la personnalité de quelques-uns, se perpétuent les toiles où domestiques noir(e)s figurent à côté de leur maître ou maîtresse (pour la noblesse d’Empire, citons Mme de Sugny, peinte par Pierre-Louis de Laval), sans compter les innombrables illustrations du genre « exotique » au XIXe siècle. Mais un élan plus politique a été impulsé, et on pourrait relever d’autres portraits de fortes personnalités de l’époque, comme Thomas-Alexandre Dumas (général, père de l’écrivain) ou, moins connu, François Fournier de Pescay (médecin de la garde impériale, médecin personnel du prince Ferdinand d’Espagne en résidence surveillée au château de Valençay).

Mais il y a plus : le Noir n’est pas seulement devenu centre d’intérêt pour sa personnalité propre, il est désormais acteur et s’affirme en tant que tel, s’appropriant les techniques artistiques européennes, les seules qui comptent alors aux yeux des maîtres. Qu’il ait été favorisé par le destin ou qu’il ait conquis le terrain pied à pied, tel un « marron du syllabaire » – pour reprendre la belle expression de l’historien haïtien Jean Fouchard parlant de l’appropriation souvent clandestine de la lecture et de l’écriture –, on le retrouve maniant la plume, comme Phillis Wheatley, poétesse noire de la colonie du Massachusetts (la guerre d’indépendance des Etats-Unis n’étant pas encore déclarée), évoluant dans une société qui eut bien du mal à reconnaitre son talent, ou encore comédien sur les planches, à l’exemple de Minette et Lise, deux sœurs mulâtresses qui triomphaient sur les planches des théâtres Saint-Domingue à la veille de la Révolution ; on le retrouve aussi « maître de musique et joueur d’instruments », comme ce Joseph dit César, au Cap-Français, dans les années 1770, sans oublier l’incroyable chevalier de Saint-George, escrimeur, violoniste et compositeur ; on le retrouve encore architecte et sculpteur, comme le mulâtre portugais du Brésil Aleijadinho ; et on le retrouve aussi maniant le pinceau, à l’instar de Joshua Johnson aux Etats-Unis ou, dans le cas français, du mulâtre guadeloupéen Guillaume Guillon Léthière, second grand prix de Rome (1784), directeur de l’Académie de France à Rome (1807-1816), portraitiste de l’Impératrice et aussi auteur du fameux Serment des Ancêtres (Pétion et Dessalines, symbolisant l’union des Mulâtres et des Noirs qui conduit à l’indépendance d’Haïti le 1er janvier 1804). La boucle est alors bouclée.

Jean-Louis Donnadieu

30 avril 2020

[1] Voir par exemple la longue notice de BELLANGER (Sylvain), dans le catalogue Anne-Louis Girodet 1767-1824, Paris, Gallimard/musée du Louvre, 2005, pp. 322-335.

[2] On attribue à l’abbé Guillaume-Thomas Raynal (et à Denis Diderot) la très critique Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes (première édition 1770), et notamment le possible surgissement d’un chef venant libérer les esclaves (d’où la formule du « Spartacus noir » utilisée par la suite pour résumer cette pensée).

[3] Voir DONNADIEU (Jean-Louis), « Derrière le portrait, l’homme : Jean-Baptiste Belley, dit « Timbaze », dit « Mars » (1746 ?-1805) », Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe n°170, janvier-avril 2015, pp. 29-54. Relevons qu’en parallèle, dans le monde britannique, s’était affirmée la figure d’Olaudah Equiano (1745 ?-1797), ancien esclave, affranchi, militant abolitionniste.

[4] Voir la notice de Sébastien ALLARD « Portrait d’une femme noire dit autrefois Portrait d’une négresse » dans ALLARD (Sébastien), SCHERF (Guilhem), Portraits publics, portraits privés 1770-1830, Paris, Réunion des Musées nationaux, 2006.

[5] Estimation de Pierre H. BOULLE, que je remercie. 40% de cet effectif correspondait à des libres (vers 1777). Voir son article : « La situation des libres de couleur en France métropolitaine (XVIIIe siècle) » dans Sortir de l'esclavage, Europe du Sud et Amériques (XVe-XIXe siècles), dir. Dominique Rogers & Boris Lesueur, Paris, Karthala, 2018, pp. 107-127, note 27 (pp. 114-115).

[6] Pour un panorama général, voir NOËL (Erik), Être noir en France au XVIIIe siècle, Paris, Tallandier, 2006.

[7] Voir GAUTIER (Arlette), Les Sœurs de Solitude, 1985 (réédition Presses universitaires de Rennes, 2010).

[8] Depuis l’exposition « Le Modèle noir, de Géricault à Matisse » tenue au Musée d’Orsay en 2019.

[9] A ce sujet voir GEGGUS (David), The Changing Faces of Toussant Louverture, Literary and Pictorial Depictions, The John Carter Brown Library, April 2013 (consultable en ligne).

[10] Il s’agirait du portrait que va apporter l’agent du Directoire Roume de Saint-Laurent lors de son passage à Philadelphie à la fin de 1801 (ce qui donnerait à penser que la date d’exécution du portrait équestre serait plus tardive que l’année 1800 généralement avancée).

[11] Il va même permettre de redémarrage de l’habitation Beauharnais à Léogâne, dont Joséphine, devenue Mme Bonaparte, était la propriétaire : « Par ordre du général en chef de l’armée de Saint-Domingue, l’habitation Beauharnais fut relevée et pourvue d’animaux de toute espèce aux frais de l’Etat » indique son fils Isaac dans des notes restées longtemps inédites, au folio 70. Voir GIRARD (Philippe), DONNADIEU (Jean-Louis), « Mon père, ce héros : Toussaint Louverture d’après un manuscrit inédit de son fils Isaac », Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe n°181-182, septembre-décembre 2018 / janvier-avril 2019, pp. 51-86.

[12] Voir les biographies récentes : GIRARD (Philippe), Toussaint Louverture: A Revolutionary Life, New York, Basic Books, 2016 ; DONNADIEU (Jean-Louis), Toussaint Louverture, le Napoléon noir, Paris, Belin, 2014.

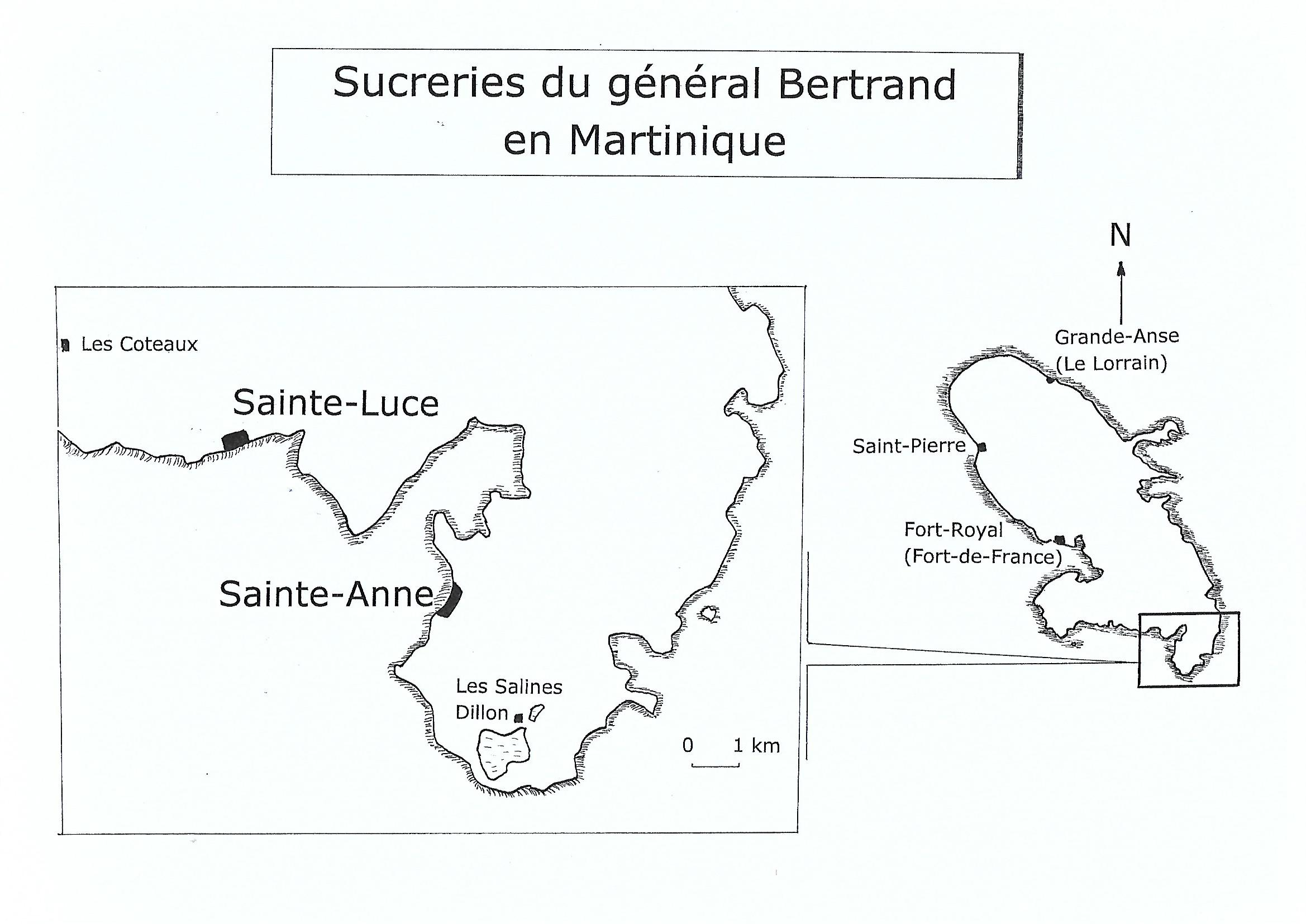

Maître d’esclaves malgré lui : le général Bertrand en Martinique (1837-1843)

par Jean-Louis DONNADIEU,

docteur en sciences de l'information et en histoire

Quand, le 16 septembre 1808 à Paris, le général Henri-Gatien Bertrand épouse Elisabeth-Françoise (dite « Fanny ») Dillon, l’Empereur a la satisfaction d’observer un de ses proches généraux se positionner en société, et l’Impératrice celle de voir enfin établie une lointaine cousine.

Lui – il a 35 ans – est issu d’un milieu bourgeois du Berry et a brillamment grimpé les échelons de la hiérarchie militaire, dans le contexte des guerres révolutionnaires et impériales. Un beau parti, dans le sillage de l’Aigle, qui va bientôt le faire comte d’Empire. Elle – 23 ans – est la fille d’une héritière de sucreries en Martinique et d’un père militaire, qui a combattu aux Amériques à la tête d’un régiment irlandais inclus dans les troupes envoyées par Louis XVI soutenir la cause des Insurgés indépendantistes contre l’Angleterre. Ce père – Arthur Dillon – qu’elle n’a connu qu’enfant, est monté sur l’échafaud le 13 avril 1794, en pleine Terreur, alors qu’elle n’avait que neuf ans. Via cette filiation, elle est donc issue à la fois de ces familles irlandaises ou anglaises jacobites ayant servi la France, et de ces familles pionnières, devenues grandes propriétaires aux îles. Elle représente un beau parti également – du moins en apparence –, membre du milieu des « Américains » évoluant à Paris, plus ou moins dans le sillage de celle qui est devenue Impératrice des Français.

Cependant, née en Europe en 1785, Fanny Dillon ne connait pas de visu la Martinique et n’a de connaissance de cette île que ce que lui en dit sa mère, propriétaire absentéiste, ou ce qu’en racontent les correspondances et comptes d’exploitation adressés à sa mère… si tant est que de tels documents arrivent, et qu’elle les lise. Ou encore, Fanny Dillon entend ce que peut éventuellement lui raconter Joséphine, sa cousine lointaine (Joseph des Vergers de Sanois, arrière-grand-père de l’Impératrice, et Marie-Françoise des Vergers de Sanois, arrière-grand-mère de Fanny Dillon, étaient frère et sœur ; le lien remonte donc à trois générations au-dessus)[1]. En fait, la clé pour étudier le milieu créole d’où est issue Fanny Dillon est sa mère, Marie-Françoise-Laure de Girardin de Montgérald (1750-1817).

Fastes de grande propriétaire

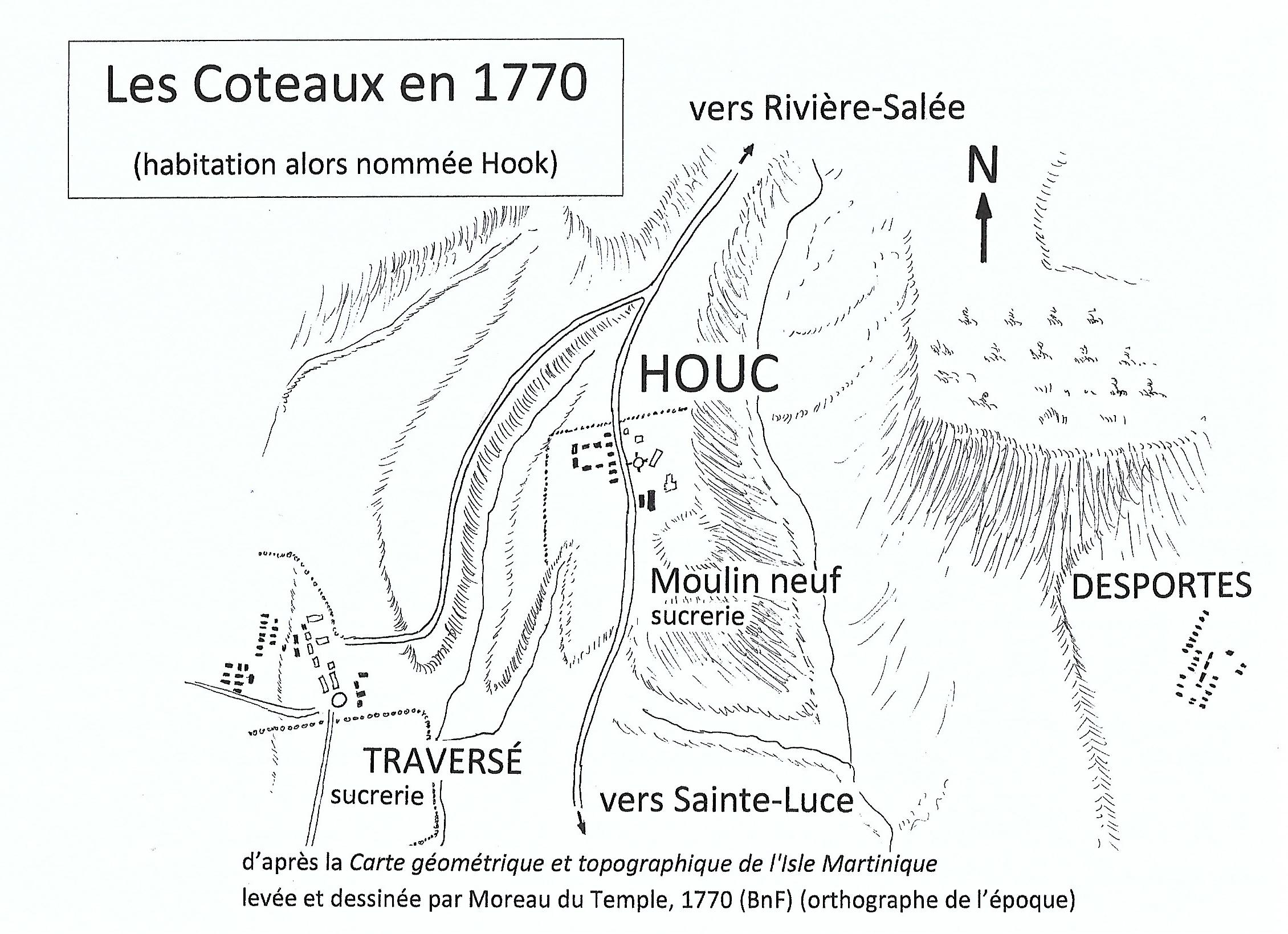

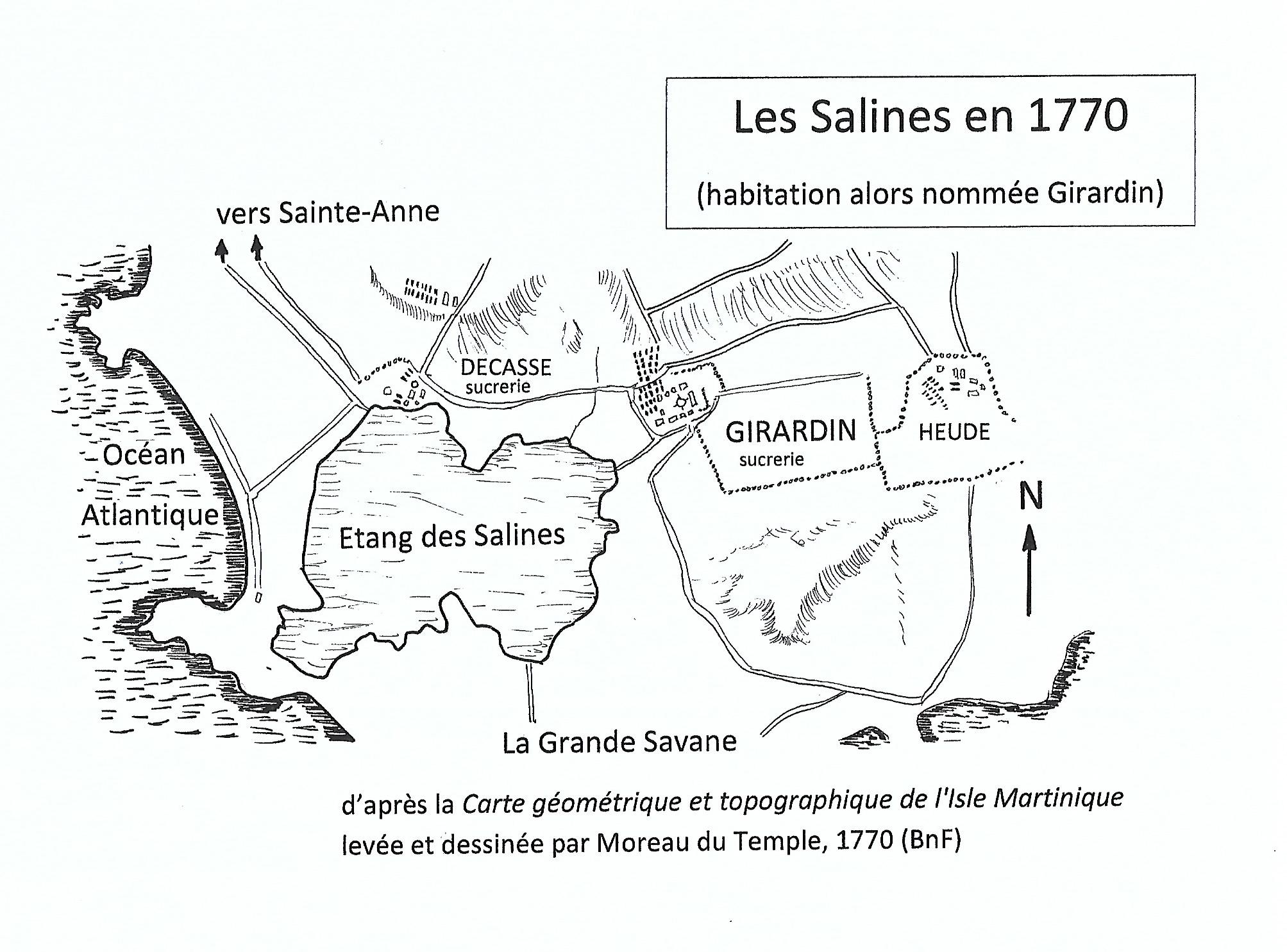

Marie-Françoise-Laure de Girardin de Montgérald, née en Martinique, est la fille de Jean-Pierre Girardin de Montgérald (d’une lignée d’officiers s’étant établis dans l’île et devenus propriétaires sucriers) et de Claire Hook (d’une lignée jacobite d’officiers passés par les Petites Antilles et Saint-Domingue, îles où ils ont diverses propriétés).

Laure de Girardin se marie une première fois avec Alexandre Levassor de Latouche de Longpré, lui-aussi membre de ces grandes familles propriétaires de sucreries en Martinique[2]. Devenue veuve, Laure de Girardin a eu une liaison passionnée mais sans lendemain avec Alexandre de Beauharnais (d’une famille ayant des propriétés en Martinique et dans le sud de Saint-Domingue ; Alexandre de Beauharnais, à cette époque, n’est pas encore marié à Joséphine) et de cette liaison est issu un garçon mort très jeune semble-t-il... Elle se remarie finalement au début de 1785 avec Arthur comte de Dillon (1750-1794), bel officier ayant participé à la guerre d’indépendance des Etats-Unis, qu’elle avait déjà rencontré lors d’un premier passage en Martinique, et qu’elle retrouve. Il est veuf de Thérèse de Rothe[3].

Le 24 juillet 1785, Laure de Girardin donne naissance, au château de Gontreul, très proche de la frontière belge, à sa fille Elisabeth-Françoise ; l’acte de baptême (consigné au village proche de Quévy-le-Grand, aujourd’hui en Belgique) indique que la marraine – Claire Hook, la grand-mère de l’enfant – est aussi présente, ce qui montre qu’elle-aussi a effectué le voyage en métropole ; on a donc affaire à des possessionnés « aux îles » qui ne veulent plus se contenter d’y vivre[4]. Si on ignore les circonstances précises de cette naissance, toujours est-il que Laure de Girardin épouse Dillon semble, à la fin de l’Ancien Régime, connaître la vie des grands propriétaires sucriers absentéistes, goûtant aux plaisirs de Paris et restant non loin de Versailles et du brillant de la Cour… Elle est suffisamment confiante en l’avenir pour, le 25 juillet 1786, acheter par devant Me Dossens, notaire à Paris, pour la somme de 350 000 livres – une petite partie au comptant, et surtout le reste à crédit, comme c’est largement l’usage – à son oncle Pierre-Régis Hook, capitaine au régiment de Dillon, une sucrerie à la sortie de la commune de Sainte-Luce (en direction de la commune de Rivière-Salée). Cette habitation « Houc » va être plus tard connue sous le nom des « Coteaux ».

Mme Dillon ambitionne aussi d’acheter la terre mitoyenne dite de « La Sagesse », et se lance dans une opération que l’on a du mal à suivre faute de documentation claire, mais qui ne va pas réussir. Surtout, le couple Dillon semble vivre au-dessus de ses moyens et s’endette ; il n’a finalement pas les ressources de ses ambitions, d’autant qu’un contexte troublé – la Révolution, la disparition brutale d’Arthur Dillon guillotiné en avril 1794, l’occupation anglaise de la Martinique à deux reprises (1794-1802, puis 1811-1815) – perturbe certainement la rentrée de revenus, tandis que les dettes s’accumulent[5].

Assumer l’héritage

C’est donc probablement avec soulagement que, durant ces années incertaines, Laure de Girardin, devenue veuve, voit en 1808 sa fille Fanny épouser le général Henri-Gatien Bertrand. Pour sa fille, cela garantit une situation solide et du prestige, et si cette union a, au départ, l’allure d’un mariage arrangé, le fait est qu’elle est non seulement durable jusqu’à ce que la mort sépare les époux, mais aussi féconde puisque le couple va avoir quatre enfants : une fille (Hortense) et trois garçons (Henri, Napoléon et Arthur).

On sait que la famille Bertrand suit Napoléon dans son exil à Sainte-Hélène (le dernier fils, Arthur, y nait) et ne rentre en France qu’après le décès de l’Empereur. Dans l’intervalle, le 21 octobre 1817, Mme veuve Dillon était décédée et laissait un héritage empoisonné : deux sucreries en Martinique, certes, mais aussi un passif considérable et qui n’était pas encore liquidé.

Deux sucreries : la première, dite les Salines Dillon – auparavant Girardin – est située tout au sud de l’île, près de l’étang des Salines, sur la commune de Sainte-Anne. La terre y est lourde et assez peu productive. La seconde est celle des Coteaux, acquise en 1786[6]. Quant aux créances restant à rembourser, elles remontent à 175 000 francs argent de France, à la suite d’un arrangement de 1828. De cet héritage, il y a trois parts potentielles : celle réservée au comte de La Touche Tréville, celle des enfants de la duchesse de Fitz-James (branches issues du premier mariage de Laure de Girardin) et enfin celle de Fanny Dillon. Les deux premiers héritiers renoncent à leurs parts ; seule Fanny Dillon accepte, sous bénéfice d’inventaire.

Il revient tout à l’honneur du couple Bertrand de régler ces dettes embrouillées, examinant les papiers venus de la défunte et recevant la correspondance des différents géreurs (dont un cousin Fougainville) qui administrent avec plus ou moins de bonheur Les Coteaux et les Salines. Mais les époux Bertrand n’ont toujours qu’une connaissance théorique de la colonie et des propriétés insulaires venues de feu Mme Dillon. Puis, après le décès de Fanny, survenu le 6 mars 1836, le général Bertrand devient alors héritier direct avec ses enfants ; il prend alors la décision – à 63 ans – de se rendre sur place pour se rendre compte de la situation, fidèle en cela à son tempérament d’administrateur et d’homme de dossiers. Il fait preuve de prudence, n’acceptant lui-aussi l’héritage en son nom propre que sous bénéfice d’inventaire.

Le 26 janvier 1837, Henri-Gatien Bertrand arrive à Saint-Pierre avec son fils Arthur, pour un premier séjour dans l’île qui va durer environ deux ans et demi, jusqu’à la mi-1839. Un séjour qu’il va mettre à profit de plusieurs manières. En premier lieu, bien évidemment, il s’agit pour lui de se rendre compte de l’état et du fonctionnement de ces deux sucreries des Salines et des Coteaux, voir si ces domaines sont viables et économiquement rentables. Mais aussi, pour le bonheur de l’historien, le caractère pragmatique et observateur du vieil officier va le conduire à prendre des contacts larges avec l’intelligentsia locale. Il faut dire que sa réputation le précède : général d’empire, grand maitre de cérémonie de la Maison impériale, intime de l’Empereur pour l’avoir accompagné à Sainte-Hélène, ancien directeur de l’Ecole polytechnique… C’est sans surprise qu’on voit les élites de la colonie (gouverneurs, notables, colons éclairés) et même d’autres îles de la Caraïbe être en relations avec lui. Bertrand reçoit de nombreuses correspondances et n’hésite pas à consigner – dans des notes restées longtemps inédites – ce qu’il voit sur ses domaines et ce qu’il analyse de la situation sur place, à une époque où l’abolition de l’esclavage est au cœur de débats passionnés[7].

Le sucre, un produit devenu à peine rentable

A son arrivée, le général Bertrand, qui ne connait rien aux réalités martiniquaises, découvre que la sucrerie des Coteaux possède 116 hectares et 66 esclaves au total, et semble susceptible de monter en puissance et faire du revenu ; celle des Salines est plus grande, 284 hectares, mais la terre y est plus ingrate ; son atelier est de 172 esclaves.

Surtout, il voit que leur rentabilité est faible, sinon compromise. En effet, de 1818 à 1838, la comptabilité de ces domaines montre que les recettes comme les dépenses peuvent fluctuer considérablement d’une année sur l’autre, du simple au triple, voire davantage. Les recettes dépendent notamment de l’aléa des récoltes, les dépenses sont tributaires des investissements, des coûts de fonctionnement et d’entretien du bâti – Bertrand a ainsi la désagréable surprise en 1838 d’avoir à réparer le moulin broyeur de cannes des Salines – comme de l’atelier esclave, débours éventuellement aggravés par les réparations de dégâts causés par les ouragans. De fait, aux Coteaux comme aux Salines, plane la menace d’un déficit structurel[8], situation encore supportable si on mise sur une meilleure récolte l’année suivante. Sauf qu’on est toujours à la merci de mauvaises récoltes répétées, de maladies épidémiques pouvant frapper les esclaves, de nouveaux coups de vents, sans oublier les méfaits d’une fiscalité que le général trouve exorbitante, alors que le sucre de canne est de plus en plus concurrencé en métropole par celui issu de betterave, dont la production est favorisée.

Cette question fiscale devient même centrale à ses yeux. Henri-Gatien Bertrand prend publiquement position à ce sujet en publiant, fin 1838, un opuscule intitulé Sur la détresse des colonies françaises en général, de l’île Martinique en particulier, et de la nécessité de diminuer la taxe exorbitante établie sur le sucre exotique, publié par la librairie Didot et préfacé du baron Charles Dupin[9]. Pour le général Bertrand, un véritable – et déloyal – matraquage fiscal assomme les producteurs martiniquais, au point de compromettre la rentabilité même des sucreries.

Cela étant, pour ses affaires propres, le vieux général prend quand même le pari du redressement. Et c’est de façon radicale qu’Henri-Gatien Bertrand règle la succession des deux propriétés venant de feu son épouse : le 8 mars 1838 – soit environ un an après son arrivée – il en devient seul acquéreur à la suite d’une vente aux enchères en indivis (licitation). Cela règle momentanément le délicat problème des prétentions des enfants, insolvables ou dépensiers.

Au passage, indiquons que la méthode de production sucrière à cette époque est encore celle qui a fait la splendeur et la réputation des « îles à sucre » au XVIIIe siècle : le coutelas des coupeurs part à l’assaut des cannes ; à peine coupées, ces cannes sont réunies en paquets par des amarreuses, pour être vite conduites par charrettes jusqu’au moulin, où trois rouleaux à engrenages les broient pour en exprimer le jus ; ce jus est progressivement concentré dans une batterie de chaudières, transformé en une pâte épaisse éventuellement colorée en blanc par une argile spéciale. Cette pâte est mise à cristalliser dans des moules formant des pains de sucre. Devenu sec, le sucre est pilé, réduit en poudre avant d’être mis en barriques et expédié. Mais dans le courant du XIXe siècle, pareille méthode vit ses derniers feux ; dans la seconde moitié du siècle, la vapeur va venir progressivement augmenter l’efficacité des moulins – qui vont extraire la quasi-totalité du jus des cannes – et la cuisson du jus va être améliorée, si bien que vont apparaitre les usines centrales sucrières et que de plus en plus d’habitations à la santé financière fragile vont abandonner la fabrication de sucre pour se contenter de vendre leurs cannes à ces usines centrales. Cependant, du temps du général Bertrand, on n’en est pas encore là, la méthode première est toujours en vigueur. Ce qui n’empêche pas le vieux militaire de s’informer sur la façon dont on fabrique du sucre à Cuba ou comment on y cultive le tabac ; dans un autre domaine, il s’intéresse à la question de l’assèchement des marais (qu’envisage-t-il pour son domaine des Salines ?). Dans un domaine parallèle, il ne semble pas attiré par la distillation des mélasses résiduelles, qui sont revendues ; il n’y a donc pas de production de rhum sur ses terres.

Observer l’état de la colonie

Un autre grand intérêt des papiers Bertrand des ANOM réside dans le regard qu’il porte sur l’évolution de la colonie, et notamment les relations entre les différentes catégories de population. Voulant en avoir le cœur net, il reçoit un relevé statistique détaillé, commune par commune, des hommes libres, des esclaves et de l’état des propriétés. Ce recensement indique que, loin d’être simple, la situation montre au contraire que les choses ont évolué quant à l’esclavage. Ainsi, sur une population totale de 115 000 habitants, on compte environ 8 900 Blancs (quasiment 8% du total), 28 900 libres de couleur[10] (25%) et 78 000 esclaves (67%). Les libres de couleur sont propriétaires de 17% des esclaves recensés (dans ses notes, Henri-Gatien Bertrand remarque que si les libres de couleur assimilent le travail de la terre au statut d’esclave, et de fait s’orientent vers des professions plus urbaines – artisan, avocat… –, ils peuvent aussi être propriétaires fonciers et posséder des esclaves).

Les notes du vieux général indiquent cependant qu’il est surpris par le distinguo vivace entre les Blancs et ces hommes de couleur libres, conduisant à des tensions parfois graves comme en 1833 – alors qu’une loi adoptée cette année-là proclame l’égalité des droits entre libres de couleur et Blancs. Dans ses écrits, il évoque a contrario l’époque d’antan où, à l’exemple du chef de bataillon Hercule Domingue ou du général Thomas-Alexandre Dumas, on ne mesurait pas la valeur du soldat à la couleur de son épiderme (se rappelait-il de la suite, à savoir la mise sur la touche d’officiers de couleur par Bonaparte ?). Reste que le préjugé racial lui est étranger et qu’il ne comprend pas l’obstination de certains, dans l’île, à maintenir cette distance raciale issue d’un autre temps.

Comment abolir l’esclavage ?

L’autre – sinon le principal – intérêt des notes d’Henri-Gatien Bertrand est relatif à la question alors fort débattue de l’abolition de l’esclavage. Dans une lettre datée du 26 juin 1838 et très probablement destinée au savant François Arago, qui l’avait précédé à la direction de l’Ecole polytechnique en 1830, il écrit textuellement : « Nos colonies sont prises par les deux bouts, d’un côté par l’émancipation [abolition de l’esclavage] plus ou moins prochaine, mais inévitable ; de l’autre par le sucre de betterave et l’énormité de l’impôt dont est grevé le sucre colonial. Le dégrèvement serait la mesure la plus raisonnable »[11]. On a déjà vu sa position quant à la fiscalité. Pour ce qui est de l’abolition de l’esclavage, Henri-Gatien Bertrand estime donc qu’elle va arriver tôt ou tard, et ses écrits suivants montrent clairement qu’il choisit de l’anticiper pour qu’elle soit réussie.

Où en est-on ? Quand le général Bertrand arrive en Martinique, le problème parallèle, celui de la traite négrière, est réglé, du moins en théorie : suivant l’Angleterre, la France a non seulement interdit tout trafic depuis 1815 (décision de l’Empereur, confirmée par Louis XVIII en 1817) mais a même, depuis la loi du 4 mars 1831, qualifié le commerce négrier de crime et s’est résolument engagée avec le Royaume-Uni dans la lutte contre le trafic clandestin dans l’Atlantique. Concrètement, cela veut dire qu’il n’y a plus en Martinique d’arrivage de nouveaux captifs (du moins en principe, car existe encore une traite clandestine…) ; cela étant, c’est aussi par les naissances que la population esclave se renouvelle. Alors, comment en finir avec le régime esclavagiste lui-même ?

L’exemple vient une nouvelle fois du Royaume-Uni, qui en 1833 a aboli l’esclavage dans ses colonies, lui substituant une période transitoire de sept ans d’apprentissage avant la liberté totale et une indemnisation des propriétaires pour prévoir le passage au salariat. Ce précédent ne pouvait qu’inspirer le général Bertrand ; mais, contrairement à une légende tenace qui a fait de lui un abolitionniste militant, Henri-Gatien Bertrand se révèle au contraire abolitionniste prudent et pragmatique. Les documents des ANOM montrent un observateur qui met à profit son séjour pour prendre en compte tous les paramètres et s’adresser au plus haut niveau de la société coloniale. Outre ses notes issues de ses propres observations, on trouve, entre autres correspondances conservées, des lettres de François Pécoul, colon aux idées libérales, et une du gouverneur par intérim Rostoland[12]. Point de précipitation de la part du vieil officier, pour qui la raison ne doit pas céder face à l’émotion, tant dans le domaine économique que moral.

Dans le domaine économique : il s’est aperçu que les sucreries sont des colosses aux pieds d’argile. Il estime donc que les mesures d’émancipation des esclaves ne doivent pas être précipitées ni irréfléchies, sous peine d’aggraver encore une situation financière déjà fragile par l’ajout d’une masse salariale et, par ricochet, en risquant de provoquer la ruine pure et simple du fleuron de l’appareil productif insulaire. « Il nous parait moins nécessaire d’agir vite que de frapper juste » indique-t-il à ce sujet dans son opuscule de 1838. Pour le dire autrement : en confondant vitesse et précipitation sous prétexte d’humanité, on risque de tuer la poule aux œufs d’or, ce qui serait une catastrophe.

Au point de vue moral : les notes du général indiquent que les esclaves sont bien des êtres humains, ayant d’indéniables qualités, tant pour le travail que pour le dévouement, les sentiments, le sérieux, le maintien, voire la ferveur religieuse. Il brosse aussi de vivants portraits de certains d’entre eux (Marguerite, Janine, Dadou, Charles, Jean-Elie, Augustin), ce qui a permis à des généalogistes de retrouver l’origine de certaines familles martiniquaises[13]. En tant qu’humains, Bertrand leur trouve aussi des défauts. Ainsi, un fait le choque particulièrement : l’attitude de certains hommes qui, bien peu fidèles à leur compagne, la quittent en leur laissant la charge d’une marmaille qui grandit sans la présence d’un père et n’a pas l’exemple vertueux d’un foyer uni et travailleur.